防犯フィルムを貼り付けるからには、実際に防犯性能が高いものを選びたいですよね。防犯フィルムはいざという時のための備えであるため、安心できる品質のものが推奨されます。防犯フィルムを選ぶ際におすすめなのが、CPマークが付いたものです。防犯フィルムのCPマークとは、防犯性能を保証するのであると言えます。

今回は、防犯フィルムのCPマークとはどのようなものなのか、CPマークの有無で防犯性能は変わるのか解説します。防犯フィルムの中でもCPマークがついた製品がその他の製品とどのように違うのかを知っておくことで、より効果的な防犯対策を行うことができますよ。

防犯フィルム施工済のガラス。打撃を受けても貫通しない

防犯フィルムのCPマークとは…言葉の意味と認定に必要な条件

防犯フィルムにCPマーク付きのものを選ぶメリットを考える前に、CPマークとは何かを知っておくことが大切です。CPマークの言葉の意味や、どのような場合にCPマークを貼り付けることが許可されるのか知っておくことで、CPマークが本当に防犯に効果的なものなのか検討することができます。

CPマークという言葉の意味

CPマークは、「防犯」という意味を持つCrime Preventionの頭文字をシンボル化したマークのことです。防犯性能の高い建物部品に対し、定められた基準を満たした場合にCPマークを貼ることが許可されます。

CPマークの基準を定めたのは、警察庁や国土交通省、経済産業省といった行政と日本ロック工業会などの民間団体が一体となった官民合同会議です。防犯フィルムにCPマークが与えられるということは、国に防犯性能を認められるということでもあります。

| 行政 | 警察庁、国土交通省、経済産業省 |

|---|---|

| 協力団体 | 板硝子協会、日本ウインドウ・フィルム工業会、 日本サッシ協会、日本シャッター・ドア協会 日本ロック工業会(5団体) |

| 関連団体 | 全国防犯協会連合会、日防連、全警協、ベターリビング、 建築業協会、住宅生産団体連合会、日本建築士連合会、 日本建築家協会、損保協会 |

防犯フィルムのCPマーク認定のために必要な試験

防犯フィルムにCPマークを貼り付けるために必要なのは、打ち破り、こじ破り、焼き破りという3つの試験に合格することです。打ち破りは1分以上、こじ破り、焼き破りでは5分以上侵入を防いだ場合に合格となります。

防犯フィルムのCPマーク認定に必要な防犯性能試験は、できる限り同一の環境下で行われます。その条件の1つが、防犯フィルムを厚さ5mmのフロート板ガラスに貼り付けることです。防犯フィルムそのものはもちろん、貼り付ける窓ガラスや補助錠の有無なども含めてCPマークの貼り付け可否が決まります。

出典:警察庁・防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議

防犯フィルムのおすすめはCPマーク付き!他の製品との違い

防犯フィルムを選ぶ際のおすすめはCPマーク付きのものです。防犯フィルムの中でもCPマーク付きのものは高額になりがちですが、他の製品とどのような点が違うのでしょうか。CPマーク付きだからこそのメリットを知っておくことで、費用対効果を検討することができます。

防犯フィルムの性能はCPマークの有無で変わるのか

防犯フィルムの中でも、輸入品などCPマークがついていないものであれば低価格で購入することも可能です。それらの製品の防犯性能が必ずしも劣っているとは言えません。ですが、実際にどの程度侵入を防ぐことができるのか未知数であると言えます。

防犯フィルムのCPマークの有無によって生まれる最も大きな違いは、防犯性能をある程度保証する試験を行っているかどうか。防犯フィルムはいざという時のための備えですから、信頼できる製品を選ぶのがおすすめです。

※CPマークなしの製品でもしっかりと商品を選べば、良いものに出会える可能性もあります。ただし、専門知識無しで商品を選ぶことは難しいので、窓ガラスフィルムの専門業者に相談してみることをおすすめします。

防犯フィルムにCPマークが付いていることで得られる効果

防犯フィルムにCPマークが付いていることにより、防犯性能が保証される以外のメリットはあるのでしょうか。

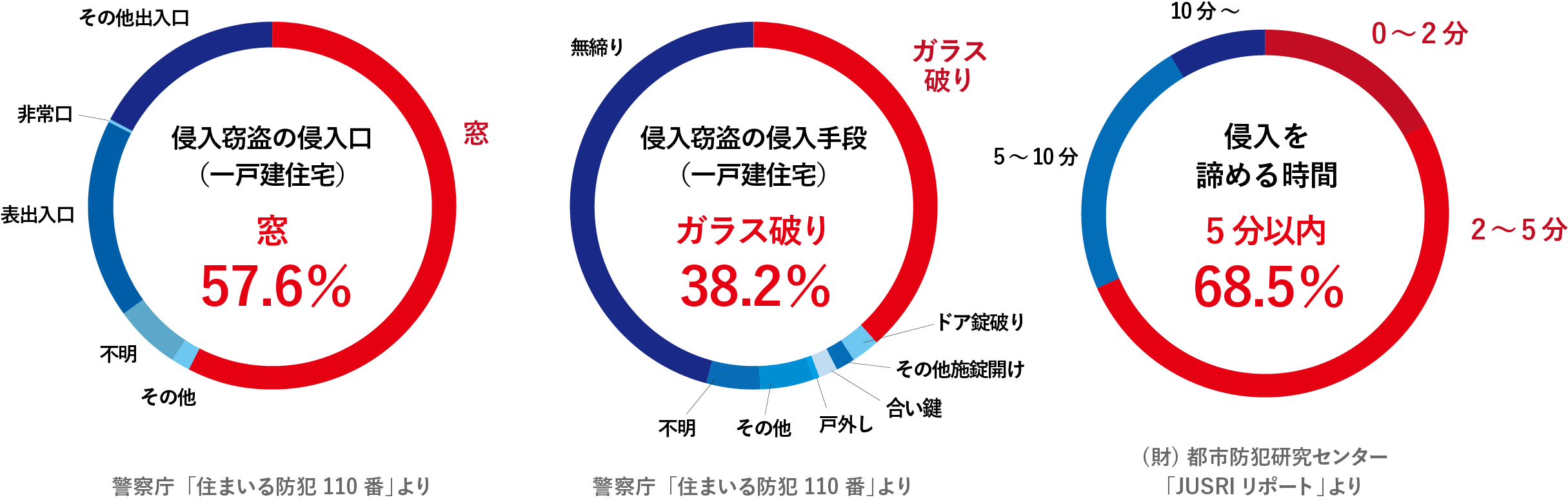

防犯フィルムのCPマーク認定に必要な試験を突破したということは、5分以上侵入を防げることを意味します。官民合同会議が定めた5分という数字の根拠は、5分以上侵入に時間がかかった場合、7割以上の泥棒が侵入を諦めるというデータです。つまり、5分侵入を防止することができれば実際に被害に遭う確率を減らすことができます。

CPマークがついているというだけでその建物に侵入しにくいことの証明になるため、防犯フィルムにCPマークが貼り付けられた建物に侵入しようと試みる泥棒の数が減ることも期待できます。

防犯フィルムにCPマークを貼り付ける時の注意点

防犯フィルムにCPマークを貼り付けし、高い防犯性能を維持するためにはいくつか注意が必要なポイントがあります。事前に注意点を知っておくことで、防犯フィルムにCPマークを付ける際の予定外の出費や工程を抑えることができます。

CPマーク付きの防犯フィルムの施工条件を満たす必要がある

防犯フィルムにCPマークを貼り付けるためには、目録に登録された製品を使用すること以外にも様々な条件があります。

まず挙げられるのは、防犯フィルムを貼り付ける窓ガラスの厚みが5mm以上で、補助錠があることなど、設置する箇所の環境に関する条件です。

その他に注意するべき条件として、国家検定技能士である防犯フィルム施工技能者による施工が必要であるという点が挙げられます。接着剤や貼り付けの方法も細かく指定されており、防犯フィルムだけをCPマーク認定品にしたとしてもCPマークを貼り付けることができません。

また、防犯フィルムにCPマークを貼り付けるためには、窓ガラスフィルム施工の国家資格(防犯フィルム施工技能者(国家検定技能士))を取得済の業者へ依頼が必須になります。

防犯フィルムの劣化を考慮する

防犯フィルムは、CPマーク付きのものを選んだとしても永久に防犯性能が変わらないわけではありません。10年以上経つと接着剤やフィルムが劣化してしまう可能性も。

日本ウィンドウフィルム工業会は、ガラス飛散防止フィルムについて、施工から10年経過したものについては貼り替えを推奨しています。防犯フィルムについても、10年以上経過したものに関しては耐久に関するテストを行うべきであるとするメーカーもあり、経年劣化を考慮する必要があります。防犯フィルムにCPマークを貼り付けることができた場合でも、防犯性能を維持するためにはメンテナンスが大切です。

CPマーク認定を取得できる防犯フィルム一覧

防犯フィルムは、厚み5㎜以上のフロートガラス、もしくは3㎜厚以上の複層ガラスに施工必要があります。窓ガラスの厚みによりCPマークを取得できるフィルムの種類が違いますので注意が必要です。◯がついているものが、それぞれの厚みに対応している製品です。

| 会社名 | 製品名称・品番 | 3ミリ厚 複層ガラス適合品 | 5ミリ厚 単板・複層ガラス適合品 |

|---|---|---|---|

| 株式会社FNC | SSP1218CL | ◯ | ◯ |

| 株式会社FNC | SSP1218WG | ◯ | |

| サンゴバン・グラス・ジャパン株式会社 | アーマコート14MILCLEAR | ◯ | |

| サンゴバン・グラス・ジャパン株式会社 | アーマコート16Mil Textured | ◯ | |

| スリーエム ジャパン株式会社 | SH14CLARL | ◯ | |

| スリーエム ジャパン株式会社 | SH15CLAR | ◯ | |

| スリーエム ジャパン株式会社 | SH15CLAR-A | ◯ | ◯ |

| スリーエム ジャパン株式会社 | NANO80CP | ◯ | |

| スリーエム ジャパン株式会社 | ULTRA2200 | ◯ | |

| スリーエム ジャパン株式会社 | ULTRA2200-A | ◯ | |

| スリーエム ジャパン株式会社 | ULTRA S2200 | ◯ | |

| スリーエム ジャパン株式会社 | SH15MACR-I | ◯ | |

| スリーエム ジャパン株式会社 | SH15SIAR-18 | ◯ | |

| 株式会社ユタカ | ウインドバリアSEC-1260 | ◯ | |

| リケンテクノス株式会社 | RIVEX SS1490C | ◯ | ◯ |

| リケンテクノス株式会社 | RIVEX SS450T | ◯ | |

| リンテック株式会社 | WINCOS 1561UH-F | ◯ | ◯ |

| リンテック株式会社 | WINCOS 1561UH | ◯ |

まとめ

防犯フィルムのCPマークは、防犯性能を保証するものです。防犯フィルムがCPマーク認定されるためには打ち破り、こじ破り、焼き破りという3つの試験に合格する必要があります。

打ち破りでは1分以上、こじ破り、焼き破りでは5分以上侵入を防止した防犯フィルムに対してCPマークが与えられます。5分という数字の根拠は、5分以上侵入できなかった場合に諦める泥棒が7割以上というデータです。防犯フィルムにCPマークがついていることにより、侵入しにくい建物であることを証明できるため心理的にも泥棒の侵入を抑止できる可能性が高まります。

防犯フィルムにCPマークを貼り付けるためには有資格者が施工を行う必要があるため、業者への依頼が必須です。また、防犯フィルムの経年劣化についても考慮する必要がある点も注意しておきましょう。CPマーク付き防犯フィルムを施工の場合は、ぜひ当店にご相談ください。